Le temps qui passe fait le tri entre le bon grain et l’ivraie : il relègue au second plan les gloires éphémères et redonne du lustre à ce qui s’était usé trop vite. Parfois même, il réhabilite celles qui avaient échoué. Est-ce enfin l’heure de la 14, injustement méprisée en dépit de ses qualités ?

Née sous X

Pour bien comprendre les principaux atouts et défauts cachés de la 14, il faut d’abord se pencher sous son capot et remonter bien loin avant sa sortie en 1976. Au milieu des années 60, confrontés à la perspective de l’union douanière européenne, deux grands constructeurs français, Peugeot et Renault, décident de mutualiser leurs moyens pour réaliser des économies d’échelle, en vue de mieux résister à la concurrence étrangère, bientôt libérée des droits de douane par le futur Marché Commun européen. Ce projet, mené très rapidement, a débouché notamment sur la création en 1966 de la Française de Mécanique, une co-entreprise 50 / 50 implantée à Douvrin. De cette usine sortiront toute une gamme de moteurs, petits, moyens et très gros, qui équiperont les Peugeot et Renault, mais aussi un peu plus tard les Citroën (après son rachat par Peugeot), des Volvo (avec qui Renault avait des accord techniques) et bien d’autres encore…

Le premier moteur sorti de cette usine était un quatre cylindres tout alu, dénommé X, dont la particularité était d’avoir une boîte de vitesse intégrée sous le bloc. Peugeot et Renault auraient par conséquent dû utiliser chacun la moitié de la capacité de cette gamme pour motoriser leurs citadines et voitures moyennes. Or ce n’est pas ce qui s’est passé.

Pour sa nouvelle 104, Peugeot a utilisé les versions 954, 1124 et 1360 cm3, permettant de motoriser un vaste éventail de modèles, du plus basique au plus sportif. La 104 était la seule Peugeot à utiliser les moteurs X : un peu plus haut en gamme, les 204 et 304 avaient déjà leurs propres moteurs, très modernes, tout en alliage léger.

Renault, de son côté, a donné un coup de canif dans la co-entreprise en lançant dès 1967 les études de la R5, sur une base mécanique de R4. Un an après la création de la Française de Mécanique, Peugeot se trouvait par conséquent seul pour amortir la gamme de moteurs X, notamment les 954 et 1124 cm3, qui auraient dû motoriser la R5, ce qui renchérissait par conséquent le coût des 104 d’entrée de gamme.

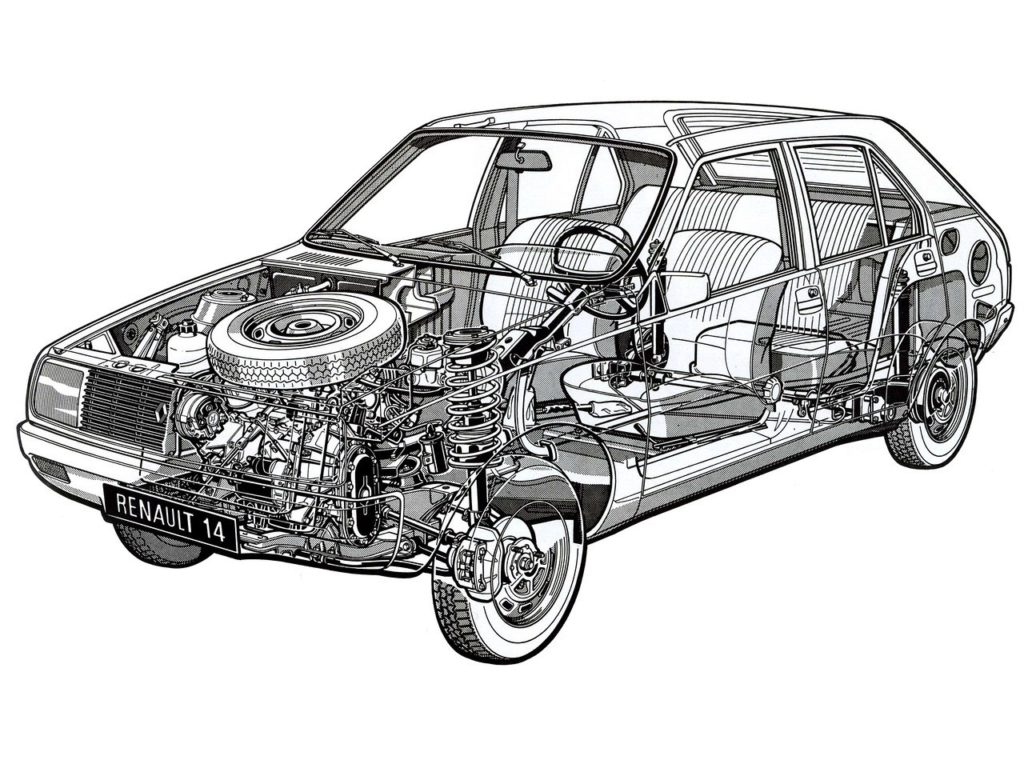

La 14 exhibe tous ses organes Peugeot et dissimule pudiquement son train arrière Renault…

Un peu plus haut dans le catalogue Renault, la R6, née en 1968, était également fondée sur une base de 4L, habilement habillée d’une carrosserie dans le style de la R16. Sa remplaçante, dont les études ont débuté en 1971, devait utiliser les moteurs X. N’est-ce pas pour compenser l’abandon par Renault des versions 954 et 1124 cm3, que non seulement le moteur et sa boîte de vitesse, mais aussi tout le train avant, la suspension, la direction, le pédalier, le système de freinage et la ligne d’échappement de la 104 trouveront place sous le capot de la 14 ? Mécaniquement parlant, ce modèle apparaît par conséquent comme une sorte de 104 déguisée en Renault. De surcroît, au même moment que la 14 sort la Citroën Visa, qui est aussi une 104 déguisée, cette fois-ci en Citroën ! Mais ceci est une autre histoire, dont je vous parlerai dans un prochain article…

Trois des quatre principaux constructeurs français sortent donc à quelques années d’intervalle trois voitures plus ou moins concurrentes, qui partagent la même base mécanique, certes très réussie. Ceci n’est pas sans conséquence sur la carrière de la 14, comme je vous l’expliquerai plus loin.

Une voiture à vivre… de l’intérieur

La Renault 6, aujourd’hui oubliée, était une voiture moyenne à tous égards, mais qui s’est pourtant fort bien vendue (1,6 millions d’exemplaires ! ), sans tapage médiatique ni effort commercial particulier. Elle portait un peu plus haut en gamme et sous une robe plus moderne, les atout de la R4, notamment sa fonctionnalité, avec un hayon et des sièges rabattables. La 14, qui lui succèdera, reprendra le même principe, en y ajoutant une habitabilité exceptionnelle.

En 1968, la Régie teste la conception de la 14 « de l’intérieur » en présentant sa R6 autour de Daniel Prévost.

Le « plan carrossier » c’est à dire le cahier des charges de conception de la caisse, devait pourtant composer avec les contraintes issues de la 104, notamment :

-

-

- la largeur de voie avant, qui conditionne celle de la voiture toute entière, bien qu’une marge de plusieurs centimètres ait été prévue et que la largeur de la voie arrière soit libre.

- la hauteur du moteur X, dont la boîte est située en-dessous. Son inclinaison de 72 ° vers l’arrière a permis de le glisser sous un capot pas trop haut, mais ici, la roue de secours a été posée dessus, pour favoriser le volume du coffre, malgré la suspension arrière peu encombrante, héritée de la R5.

-

Pour compenser une largeur un peu faible, les carrossiers ont joué sur l’empattement, qui est plus long que celui d’une R12, ce qui est énorme pour l’époque : une 104 a 30 cm d’empattement en moins ! Et sa longueur surpasse celle de sa concurrente de… 40 cm : autant dire que les deux ne jouent pas dans la même cour. Ainsi, bien qu’elle soit plus courte que la R12, elle est presque aussi logeable que la R16 ! Grace à la ceinture de caisse élevée (à cause de la hauteur du moteur X), elle possède également un très grand coffre, comparable à celui d’une Clio actuelle, laquelle est nettement plus longue et plus large. Bref, la 14 anticipe les qualités des voitures moyennes des années 80, devenues par le miracle de la Conception Assistée par Ordinateur, de véritables petites familiales très logeables. La SIMCA Horizon reprendra cette logique en y ajoutant une largeur de caisse plus généreuse.

L’habitabilité, un des atouts décisifs de la 14

Pour habiller ce volume intérieur exceptionnel, le thème retenu (deux volumes et quatre glaces latérales, avec une ceinture de caisse relativement élevée) est celui qui réussit si bien à ses concurrentes :

-

-

- En France la SIMCA 1100 au premier plan, mais aussi la 104, la SIMCA Horizon, la Visa ;

- À l’étranger la Golf, mais aussi l’Alfasud, la FIAT Ritmo et la Lancia Delta, preuve que les choix esthétiques étaient justes ;

- Seules les 204 / 304 et Opel Kadett C ont fait un autre choix, celui d’une petite berline fine et élégante, avec malle apparente.

-

Sur cette base, quantité de maquettes à échelle réduite ont été réalisées sur à partir de croquis préliminaires, sous la direction de Gaston Juchet, chef du service du Style : la plupart sont maladroites. Deux stylistes de réputation internationale ont pourtant été sollicités en renfort des compétences internes :

-

-

- Giorgetto Giugiaro, l’homme qui a dessiné la première Golf. Il propose un style sobre et élégant, une sorte de R12 (qui vient de sortir) avec un hayon de Simca 1100, rien de bien nouveau par conséquent…

- Sergio Coggiola, propose un design classique et statutaire, qu’on verrait plutôt chez Lancia, mais sans rapport avec l’image de Renault.

-

Des innombrables brouillons finira tout de même par émerger une sculpture due à Robert Broyer, un jeune styliste de la Régie, déjà auteur de la R12.

La voiture moyenne populaire

Pour bien comprendre l’identité de la 14, il faut d’abord connaître celle de Renault à cette époque : la marque a été nationalisée après la guerre, car son patron était soupçonné d’avoir collaboré avec l’ennemi Allemand. La société Renault est devenue une Régie, c’est à dire que la marque appartient de à tous les citoyens français. De plus, la voiture iconique de l’après-guerre chez Renault est la 4Cv, qui mettra la France sur la route, comme la 2Cv. Ses usines nationalisées sont des bastions du syndicalisme de gauche. Renault est par conséquent devenu une marque populaire et de gauche. Alors que Peugeot, entreprise familiale et paternaliste, est une marque traditionaliste et de droite. Les produits Renault conserveront longtemps cette identité : simples, accessibles, pas statutaires pour deux sous. C’est dans cet esprit que sera conçue la R5, puis la 14, qui est imaginée comme son développement plus haut en gamme.

Prototype R14. On remarque la face avant constituée d’un cadre tôlé rassemblant la calandre et les phares. Cette solution technique, qui simplifiait les ajustages et facilitait le restylage, a pourtant été abandonnée par la suite.

Robert Broyer a 28 ans quand il dessine la 14. Il se passionne pour l’art contemporain, il vit dans la France de l’après-68, en pleine effervescence culturelle et politique. Il a déjà travaillé sur la R5 et par conséquent, c’est lui qui est le mieux placé, parmi ses collègues tous plus âgés, pour saisir le mieux l’esprit de l’époque et imaginer une voiture moyenne qui soit dans la continuité de la 5 et de l’identité Renault.

Un design atypique

Alors qu’à cette époque, on dessinait un avant, puis un arrière, et on tirait des lignes entre les deux, pour la première fois dans le monde de l’automobile de grande série, un designer utilise des courbes et des contre-courbes sur toute la surface de la carrosserie, y compris les portières arrières. Depuis les BMW de Chris Bangle, notre regard est habitué à ce genre d’excentricité, mais à l’époque c’est tout simplement révolutionnaire ! Les passages de roues, par exemple, sont découpés net dans la tôle, sans rebord, mais c’est toute l’aile qui est renflée autour de la roue.

Comme sur les voitures actuelles, le soubassement est embouti en même temps que le côté, puis soudé sur le châssis. Il n’est pas droit mais arqué sur toute sa longueur, ce qui établit une tension entre les deux ailes renflées. Un effet de design très à la mode dans les années 70, mais très rarement appliqué à la grande série, car sa mise en œuvre impliquait des moyens industriels spécifiques. L’assemblage est très moderne avec une soudure sur le pavillon et non en forme de gouttière autour des portières, comme ça se faisait à l’époque. Mais il se fait essentiellement à la main, avec des soudeurs et moyennant ponçages, retouches manuelles, bref avec une qualité de tôlerie « à l’ancienne ».

Unisurf, ou la préhistoire de la Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur

Renault a profité de l’étude de la carrosserie de la 14 pour expérimenter son informatisation. Sur ce point, la Régie était très en avance, car son directeur des méthodes mécaniques n’était autre que Pierre Béziers, devenu célèbre pour ses travaux mathématiques sur les courbes, bien connus dans le monde des images de synthèse. C’est lui qui a mis au point l’outil informatique UNISURF, qui a servi pour traduire en volume la maquette finale de la 14. Mais sa mise au point a été extrêmement laborieuse, puisqu’elle a monopolisé les équipes pendant… un an ! Pour un résultat qui n’a jamais donné satisfaction à son designer Robert Broyer. Il regrettait notamment les passages de roues arrières moins renflés que sur sa maquette. Bien que la largeur du train arrière soit libre, il n’a pas été possible de faire s’entendre le designer et l’ingénieur en charge de celui-ci, alors qu’un élargissement aurait été également bénéfique à la capacité du coffre comme à l’esthétique : un atout pour une petite berline familiale !

C’est sous cet angle qu’on perçoit le mieux le modelé de la carrosserie de la 14 et qu’on remarque le mieux la largeur insuffisante de la voie arrière.

La 14, telle qu’il aurait fallu la concrétiser : silhouette surbaissée, roues larges et pneus taille basse, passages de roues dûment renflés, voie arrière élargie. Croquis de présentation de Michel Jardin, assistant de Robert Broyer.

D’autres détails de carrosserie sont très modernes pour l’époque : les pare-chocs en résine ont été ajoutés à la fin du processus de conception, en lieu et place des pare-chocs en tôle initialement prévus, suite au succès de cette formule sur la R5. Le rétroviseur, accessoire chromé généralement vissé sur la portière à cette époque, est ici réinventé sous la forme d’un bloc en plastique sombre, calé entre la ceinture de caisse plongeante et le pied de pare-brise, dans le coin de la baie vitrée : une mise en forme très élégante qui sera prolongé ultérieurement par un bandeau dégradé, soulignant la ligne de caisse et réduisant la hauteur perçue de l’aile. Un motif qui sera repris et amplifié avec succès sur la Fuego.

La 14, dans sa version haut-de-gamme TS, après restyling. On remarque le double anneau chromé entourant la calandre, puis l’ensemble de la face avant, faisant écho dans la forme comme les couleurs au jonc chromé qui entoure la baie de pare-brise.

On remarque également sur la voiture finie une face avant trop étroite, que le restyling de milieu de carrière corrigera élégamment en ajoutant des clignotants débordant sur les ailes et en ceinturant les phares, clignotants et calandre dans un jonc chromé, comme un trait de khôl autour des yeux : un motif osé et rarissime dans le design automobile des années 80. Enfin sur les version de milieu de gamme, un logo GTL sera apposé sur la custode, allégeant cette dernière et prolongeant la ligne plongeante de la caisse. Avec peu de moyens, ce restyling est un des rares qui parachèveront avec élégance la silhouette d’un modèle pourtant dessiné avec soin.

La conception de la 14 : version officielle racontée par Gaston Juchet

Qui sont ces serpents qui sifflent… sous votre capot ?

La première erreur du projet R14 c’est de n’avoir pas su « vendre » aux commerciaux le choix technique d’une seule base mécanique pour des modèles concurrents chez Peugeot et Renault. Résultat, cette alliance d’intérêts industriels bien compris sera ressenti comme une trahison par le réseau des concessionnaires Renault. Et ça c’est typique du fonctionnement de la Régie jusque dans les années 90 (…et de beaucoup d’entreprises, aujourd’hui encore ! ) : les directions ne collaborent pas autour du produit. Cette fois-ci, ce sont les ingénieurs qui ont eu le dernier mot et ça sera un échec commercial et financier, puisque Renault se retirera de l’aventure du moteur X, en y laissant que des dettes. Il faudra attendre le projet Twingo pour que les différentes directions négocient ensemble les enjeux d’un nouveau modèle.

Du point de vue des clients, le choix d’une mécanique commune était pourtant acceptable a priori : à ce niveau de gamme la plupart des conducteurs ignorent de ce qui se trouve sous le capot, pourvu que ça fonctionne bien. Mais la Peugeot 104, sortie avant la R14, faisait un fort bruit caractéristique, dû à la « triplette », cette cascade de pignons assurant la transmission du moteur à la boîte de vitesses située en-dessous. La R14 faisant le même bruit, elle clamait sans cesse ses origines Peugeot. Comme sa concurrente directe la Citroën VISA. Or en 1976 on roulait Peugeot, Citroën, Renault ou Simca, comme on était de gauche ou de droite : avec conviction !

Paradoxalement, le partage d’autres moteurs issus de la collaboration de Peugeot et Renault ne feront pas tant d’histoire : tout en haut de la gamme, là où la valeur marchande est pourtant la plus essentielle, le 2-litres « Douvrin » et même le prestigieux V6 « PRV » trouveront leur clientèle sans peine, sous le capot de grandes Peugeot, Renault, Citroën et Volvo. On pourrait dire de même du 2,3L diésel « Indenor » qu’on a vu propulser des Peugeot, des Ford et bien d’autres marques étrangères… Aujourd’hui, les marques se partagent les moteurs et l’acheteur s’en fiche encore plus qu’au XXème siècle. Demain, avec les moteurs électriques venant d’on ne sait où, plus personne ne s’intéressera à la motorisation, faute de mécanique…

Le moteur X, dans sa variante spécifique de 1218 cm3 : 57 petits chevaux, étrangement couchés sous le capot de la 14, planqués sous la roue de secours.

Vu du côté des clients de la 14, l’autre vice du moteur X c’est sa faible puissance. La 14 utilise en effet une variante propre à Renault, intermédiaire entre les version 1,1L et 1,3L : d’une cylindrée de 1,2L, il développe seulement 57 petits chevaux dans sa version initiale. C’est bien faible pour mouvoir 865 Kg, sans les passagers, ni leurs bagages de vacances. Certes, en entrée de gamme ses concurrentes ne sont pas mieux loties, loin s’en faut. L’ennui, c’est que des versions mieux motorisées se feront attendre trop longtemps : Peugeot se réservera la cylindrée 1,3L pour les versions les plus huppées de la 104, et les variantes les plus puissantes (jusqu’à 93 ch) pour ses versions sportives. En remplaçant le carburateur simple corps par un double corps au bout de 3 ans, alors que c’était très simple à faire, la puissance du 1,2L évoluera enfin à 69 ch, mais pour la seule version TS, plutôt orientée sur l’agrément de conduite. Le 1,3L n’arrivera qu’en milieu de carrière sur la 14, soit au bout de 4 ans. Et encore, avec une puissance de 70 ch seulement. En résumé, la 104 s’est gardée les meilleurs moteurs, la R14, comme la VISA n’ont eu que des petites puissances. La VISA s’en sortait fort bien avec un pont court, la R14, visant l’économie, restait trop faible, au regard de sa vocation familiale.

Le ver est dans le fruit

Les qualités intrinsèques de la 14, celles-là même qui faisaient le succès de ses concurrentes (SIMCA Horizon, Alfasud, Golf, etc…) ont été mal perçues des acheteurs et de la presse : confort, tenue de route, silence et surtout espace intérieur exceptionnel. En effet, elles ont été bien plus mal vendues que celles de la R6. On en a un parfait exemple dans les campagnes de publicité successives.

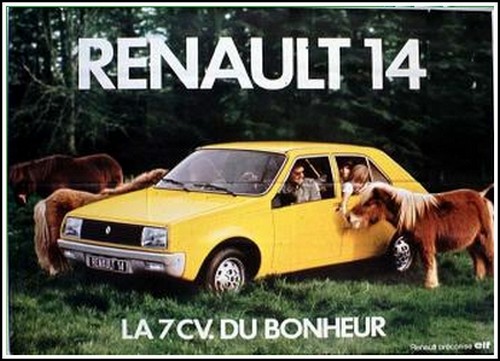

Campagne publicitaire de lancement de la R14 en 1976

L’hédonisme est dans l’air du temps des années 70, certes. Mais le slogan choisi porte sa propre contradiction : il mêle une idée hédoniste (bonheur) et une allusion désagréable (puissance fiscale : 7Cv, ce qui veut dire une vignette annuelle sensiblement plus chère que certaines concurrentes). Et pour parfaire le tout, la voiture est associée à des poneys, c’est à dire des petit chevaux gentils : parfait pour illustrer une voiture conviviale, mais sous-motorisée !

Et c’est là que tout a déraillé, sous l’influence de créatifs en roue libre… A comparer avec la bête réclame de la R6 ci-dessus, qui vantait les mêmes qualités, tout simplement, sans en faire des tonnes.

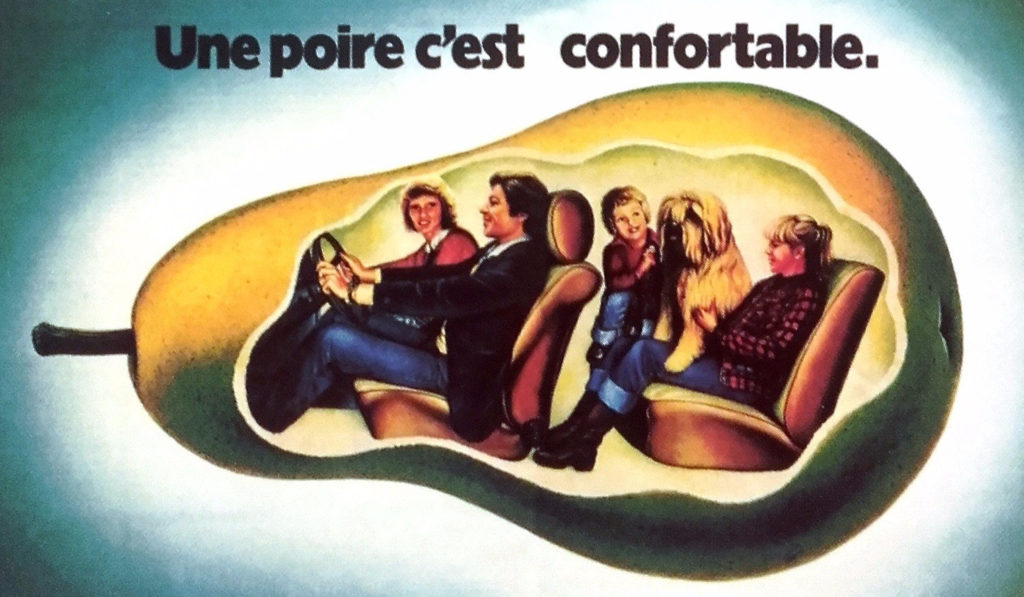

De surcroît, la silhouette de la 14, très en avance sur son temps, était perçue comme bizarre. Les « tests clinique » avaient donné un résultat mi-figue, mi-raisin : la clientèle potentielle aimait ou détestait, c’est selon… La Régie a fait le pari de s’appuyer sur ceux qui aimaient : mauvais choix, si le reste était déjà discutable… Pour justifier sa silhouette, des créatifs ayant sans doute abusé de substances psychotropes, ont eu l’idée de génie de l’assimiler à… une poire ! Ce fut un désastre commercial d’anthologie, dont la 14 ne se remettra jamais. Aujourd’hui encore, cette campagne est encore tristement célèbre et les amateurs de Youngtimers ont beaucoup de mal a faire accepter leur intérêt pour cette voiture.

Une chose frappe pourtant avec le recul : la 14 partage avec l’excellente Peugeot 205 la même base technique et le même esprit stylistique, mais à une échelle un peu plus grosse : bide pour l’une, carton pour l’autre. Même la version 3 portes (non-produite) a des similitudes troublantes, avec sa vitre arrière carrée et son petit motif dans la custode (ici des ouïes d’aération).

Prototype R14 coupé : une similitude encore plus troublante avec la 205…

Pour parachever un ensemble de qualités sous-estimées car mal vendues, bien peu de personnes ont su que la 14 bénéficiait des enseignements des recherches de sécurité menées conjointement par Renault et Volvo durant les années 70, au travers du projet BRV. Alors que les concurrentes françaises et étrangères ignoraient la résistance en cas de choc, la 14 intégrait déjà de nombreux aménagements (aujourd’hui monnaie courante) dans sa caisse et son intérieur. A sa sortie, son niveau de sécurité était équivalent à celui du haut-de-gamme Renault ! Volvo a fait de la robustesse de ses modèles une image de marque, Renault, lui, n’a pratiquement pas utilisé cet extraordinaire atout comme argument de vente.

La fin des poires

Au final, la 14 apparaît comme une sorte de R5 pour faire de la route en famille : conçue de l’intérieur, avec un hayon, simple, fonctionnelle, confortable et très habitable. Assurément une bonne voiture, malgré des motorisations pas toujours à la hauteur de ses prétentions. Mais le marché n’était pas prêt pour une voiture populaire, simple et sans prétention à ce niveau de gamme : avec sa grande carrosserie, la 14 devait être la voiture principale de jeunes couples avec un ou deux enfants. Même à une époque de rejet des statuts bien établis et des conventions sociales, pour ceux qui l’achetaient neuve, c’était une sérieuse mise de fonds : on en avait certes pour son argent, mais ce style atypique et rondouillard, qui faisait la sympathie d’une citadine comme la R5, ne faisait pas assez sérieux pour une voiture de chef de famille… La Golf, qui fera un choix de design beaucoup plus statutaire, et bénéficiera de motorisations plus ambitieuses, aura un énorme succès, malgré sa carrosserie bien plus étriquée. Mal vendue, incomprise du réseau et des clients, pratiquement un million trouveront pourtant preneurs grâce à ses qualités intrinsèques, mais sur 8 ans. Victime de la rouille, elles ont pratiquement toutes disparu. Et les dernières qui roulent sont toujours l’objet de sarcasmes, 40 ans plus tard…

R14 GTL de 1ère génération : un milieu de gamme simple et net, qui sera la version la plus vendue

Plus généralement, le début des années 80 aura été fatal aux voitures moyennes européennes. En France, cette catégorie était destinée à devenir la reine, car c’était la voiture du français moyen. Malgré le succès de la Renault 6 et de la SIMCA 1100 dans les années 70, les principales marques se sont fourvoyées : Citroën avec la Visa, franchement laide à sa sortie, SIMCA avec l’Horizon, qui n’a pas survécu à son divorce avec Chrysler, Peugeot avec la 104, austère comme une bourgeoise protestante et enfin Renault avec la 14. Au niveau européen, c’était pas mieux : l’Austin Allegro fut un échec à cause de son design maladroit (qui exploitait des thèmes similaires à ceux de la 14) et sa fabrication douteuse, la Ritmo tout aussi étrange et mal construite, quant à l’Alfasud, elle était initialement dépourvue de hayon comme une GS et rouillait à vue d’œil ! Seules les allemandes Kadett et surtout Golf ont tiré leur épingle du jeu, ce qui a fait d’elle les stars de la décennie suivante. Aujourd’hui, la reine du segment M1 reste la Golf, mais son étoile a beaucoup pâli, car l’époque a changé et les attentes du client moyen avec.

La 14, martyrisée par les essayeurs d’Auto-Moto, l’émission de la 1ère chaîne consacrée à l’automobile. Des risque-tout, ces gars-là…

De la désastreuse aventure 14, rien n’est resté : concernant la base technique, le contrat autour du moteur X sera tout simplement passé par pertes et profits côté Renault. A la place de ce moteur moderne, faute de mieux, toutes les prochaines Renault de gamme moyenne et basse hériteront de l’antique Cléon Fonte, né en 1962, passé de longitudinal à transversal pour les R9, 11 et Supercinq et ce jusqu’à la Twingo !

Et pour le reste de la voiture, la 14 sera suivie par le duo R9 – R11: l’une prendra le contrepied de la 14, statutaire, banalisée pour plaire un peu partout jusqu’aux States et l’autre sera futuriste, extrêmement vitrée, là où la 14 était très tôlée. Ce n’est qu’avec la 19 que Renault reviendra sur le schéma initial (quatre glaces, large custode tôlée, avant plongeant, arrière rebondi, ceinture de caisse relativement haute), devenu une référence à cause du succès de la Golf.